Source: The Conversation – USA (2) – By Lisa Bosman, Associate Professor of Technology Leadership and Innovation, Purdue University

Many engineering and science undergraduates are approaching January application deadlines for prestigious summer internships and study abroad programs – or, in some cases, a spot in the National Science Foundation’s highly competitive Research Experience for Undergraduates, a specialized, paid summer research internship.

Roughly 6,000 American undergraduates take part in this internship each year. Landing this competitive research internship is a big deal. It can give young people interested in science, technology, engineering and math (STEM) careers hands-on experience, real confidence and a clear picture of what to expect when enrolling in science and engineering graduate programs.

And even if a student decides graduate school isn’t for them, an REU, as it is often known, still shows young people that there are many exciting paths to consider in STEM professions.

A shift for REU internships

These in-person, 10-week summer research experiences mostly take place at approximately 150 to 200 universities in the United States, but also at schools in the United Kingdom, Singapore, Germany and other countries.

REU internships don’t always produce immediate research breakthroughs, but their real purpose is to spark students’ interest in science and prepare them for graduate school and research careers.

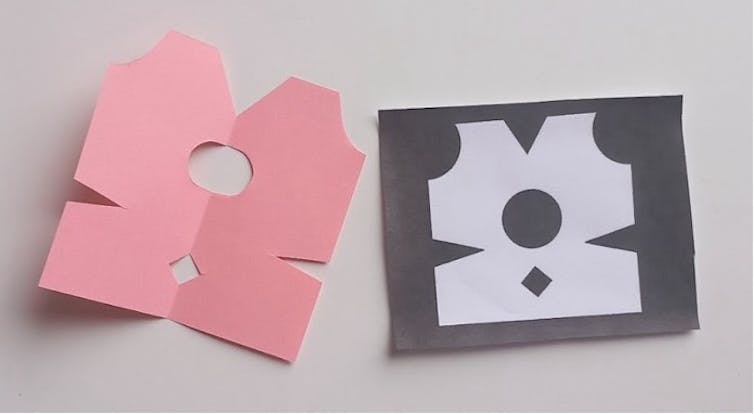

During the pandemic, many universities shifted to running REU programs online. Students participating in online REUs conducted research from home and met mentors online, rather than in person.

Surprisingly, this change not only saved money, but it also improved student outcomes in terms of what they said they learned, entrepreneurial skills they developed and the confidence they gained in applying to engineering and technology graduate programs.

Purdue University, where I work as a researcher and innovation professor, piloted one virtual and facilitated two in-person REU programs between August 2021 and August 2024. We found that the virtual model delivered the same – if not better – learning outcomes at a fraction of the cost.

The 14 students who participated in the virtual REU over the course of one or two semesters reported stronger gains in research skills than those who joined the full-time, in-person summer program.

xavierarnau/iStock/Getty Images

Virtual learning

There are several reasons why this virtual REU approach likely worked.

First, the virtual students met with faculty mentors more often than students who participated in an in-person REU program.

While summer, in-person undergraduate researchers usually met with their mentors around 10 times over the course of 10 weeks, virtual students met weekly with their mentors over 16 to 32 weeks – sometimes having three times as many meetings.

That regular contact helped students stay on track and dive deeper into their renewable energy-focused projects.

Second, because they weren’t spending time in labs, virtual students spent more time doing the kinds of research activities that prepare them for graduate school, like reviewing academic literature, writing up results and thinking through complex problems. These are the kinds of skills that matter most when students make the leap from college to research careers.

Third, the longer, part-time structure of the virtual program gave students more time to absorb new information, reflect on what they were learning and connect ideas. Instead of cramming everything into a 10-week sprint, they took a marathon approach, which helped them learn more.

And finally, virtual REUs made it possible for more students to join the program – especially for those who couldn’t leave home for the summer due to family or other obligations. In our virtual program, we were able to accommodate 14 students, instead of the 10 students who had previously participated in a lab setting.

andresr/iStock/Getty Images

Cost-effective research

From a financial perspective, the contrast is striking between virtual and in-person research experiences for undergraduates.

The National Science Foundation recommends budgeting about US$1,550 per student per week for summer REUs. Of that, only $600 goes to the student as a stipend – the rest is spent on housing, meals and travel.

For the cost of offering an in-person summer program to two students, we could serve five in a two-semester virtual REU, or even 10 in a one-semester online version. The potential to reach more students, for longer periods, is undeniable.

In other words, virtual REUs are not just a pandemic-era stopgap. They’re a smarter, cheaper and more inclusive way to deliver on the promise of undergraduate research.

To be sure, there can be some downsides.

While virtual REUs still offer valuable research experience and guidance, students participating in remote programs do miss out on working directly in labs and building natural connections with mentors and peers. Because of this, students can feel less connected and less supported than they would in an in-person program.

Also, not everyone thrives with remote learning.

As the National Science Foundation and other agencies that do scientific research grapple with potentially steep budget cuts, I believe that they should take a hard look at what we’ve learned. Virtual REUs aren’t a compromise – they’re a proven, cost-effective strategy that stretches public dollars while giving students more of what they actually need: access, mentorship and real research experience.

I believe that if the U.S. wants to build the next generation of scientists, engineers and innovators, the government needs to try to meet students where they are – and sometimes, that means meeting them online.

![]()

Lisa Bosman receives funding from the National Science Foundation.

– ref. Virtual National Science Foundation internships aren’t just a pandemic stopgap – they can open up opportunities for more STEM students – https://theconversation.com/virtual-national-science-foundation-internships-arent-just-a-pandemic-stopgap-they-can-open-up-opportunities-for-more-stem-students-257853