Source: – By Paco Milhiet, Visiting fellow au sein de la Rajaratnam School of International Studies ( NTU-Singapour), chercheur associé à l’Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (ICP)

Après Donald Trump, qui a menacé l’archipel français d’être taxé à 50 % sur ses exportations de poisson, le député LR Laurent Wauquiez a proposé d’y envoyer les étrangers sous OQTF, le 9 avril. Victime de ce double « bad buzz », les autorités locales du territoire de 5000 habitants ont réagi avec humour à travers une campagne promotionnelle « OQTF » (On Quitte Tout Facilement pour vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon), mettant en avant sa qualité de vie et ses paysages exceptionnels.

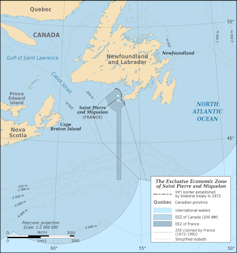

Saint-Pierre-et-Miquelon est un petit archipel français situé au large de Terre-Neuve, dans la partie nord-ouest de l’océan Atlantique.

(Eric Gaba)

Le territoire ne s’étend que sur 244 kilomètres carrés et compte seulement 5 800 habitants. Il a néanmoins récemment fait parler de lui à l’échelle internationale, d’une part en raison de son inclusion dans une vague d’imposition de droits de douane par les États-Unis et, d’autre part, à cause d’une remarque controversée de Lurent Wauquiez, président du groupe parlementaire LR, suggérant d’y déporter des sans-papiers.

Ces événements sont l’occasion d’examiner les liens historiques et géopolitiques complexes qui concernent Saint-Pierre-et-Miquelon et qui impliquent la France, le Canada et les États-Unis.

Dernier territoire français dans la région

Visité par les peuples autochtones pendant près de 5 000 ans, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a été découvert par des navigateurs européens à la fin du XVe siècle pour ensuite être officiellement revendiqué pour la France par Jacques Cartier en 1536.

L’archipel est rapidement devenu une base stratégique pour les pêcheurs français de morue et de baleine. Au cours des siècles suivants, la France et la Grande-Bretagne se sont âprement disputé ces îles, qui ont changé de mains à plusieurs reprises avant d’être définitivement rendues à la France en 1816.

Au XXe siècle, l’archipel a été le théâtre de conflits incessants entre le Canada et la France autour de la pêche.

Ces conflits ont atteint leur paroxysme en 1988 avec la saisie de navires de pêche, le rappel d’ambassadeurs et la violation d’accords. Malgré des droits historiques inscrits dans des traités, l’accès de la France aux zones de pêche a diminué après le moratoire sur la pêche à la morue décrété par le Canada en 1992, ainsi qu’une décision arbitrale accordant à Saint-Pierre-et-Miquelon une zone économique exclusive de seulement 38 kilomètres autour de l’archipel, à l’exception d’une bande de 16 kilomètres qui s’étend sur 320 kilomètres vers le sud.

Ces deux événements ont eu des répercussions économiques importantes pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Des droits de douane exceptionnels

Aujourd’hui, l’économie locale est faible, représentant moins de 0,001 % du PIB de la France, et dépend fortement des fonds publics et des apports extérieurs, notamment du Canada voisin.

Néanmoins, le territoire a d’abord été inclus dans les cibles des tarifs douaniers dits du « jour de la libération », annoncés par le président américain Donald Trump en avril. Il a été soumis à des droits de douane de 50 %, ce qui en a fait temporairement un des territoires les plus taxés au monde, à l’égal du Lesotho, pays africain enclavé.

Si Trump a fait volte-face et ramené les droits de douane à 10 % quelques jours plus tard, la décision initiale laisse perplexe étant donné le poids économique minime de l’archipel et sa position géopolitique périphérique. Pourquoi l’administration Trump a-t-elle ciblé aussi brutalement ces îles ?

Flétan et géopolitique

Les relations commerciales entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les États-Unis étaient équilibrées de 2010 à 2025, sauf en juillet 2024, où un écart marqué est apparu. Les États-Unis ont alors importé pour 3,4 millions de dollars de marchandises en provenance des îles, tandis que leurs exportations n’ont totalisé que 100 000 dollars sur toute l’année.

Le gouvernement américain a interprété ce déséquilibre commercial de 3 300 % pour l’année 2024 comme la preuve de l’imposition d’un droit de douane de 99 % par le territoire. Le même type de calcul erroné a été utilisé pour d’autres pays.

D’où vient cet écart en juillet 2024 ?

Selon plusieurs rapports, cette anomalie statistique est en fait le résultat d’un différend de longue date entre la France et le Canada au sujet des quotas de pêche dans les eaux bordant Saint-Pierre-et-Miquelon.

Historiquement, le territoire exporte principalement des produits de la mer vers la France et le Canada, et presque rien vers les États-Unis.

Pourtant, en juin 2024, un bateau français a déchargé plusieurs tonnes de flétan – un poisson cher et très prisé des gastronomes – à Saint-Pierre.

Bien que la prise ait été effectuée dans les eaux internationales et qu’elle soit techniquement légale, elle s’est déroulée dans un contexte de tensions entre la France et le Canada concernant les stocks de flétan et la durabilité de l’espèce dans la région.

En raison de ces tensions, le poisson a été redirigé vers le marché américain et vendu pour 3,4 millions de dollars, devenant ainsi la cause de l’imposition de droits de douane élevés par l’administration Trump.

La France et le Canada sont parvenus à une entente sur le flétan plus tard en 2024. Mais cette « guerre du flétan » n’est que le plus récent exemple des conflits récurrents entre les deux pays concernant les quotas de pêche au large des Grands Bancs de Terre-Neuve, une des zones de pêche les plus abondantes au monde.

Ainsi, les droits de douane élevés imposés par les États-Unis à l’archipel français, même s’ils ont été rapidement modifiés, étaient une conséquence indirecte des vieilles tensions entre la France et le Canada.

Un nouvel Alcatraz ?

Quelques jours après s’être remis du choc tarifaire, Saint-Pierre-et-Miquelon se retrouve à nouveau sur la sellette.

Laurent Wauquiez, l’un des prétendants LR à la présidence de la République, a proposé que les migrants faisant l’objet d’un ordre de quitter le territoire (OQTF) se voient offrir deux possibilités : être détenus à Saint-Pierre-et-Miquelon ou retourner dans leur pays d’origine.

Victor Velter

Ce n’est pas la première fois que des politiciens parlent d’expulser des prisonniers vers les territoires français d’outre-mer.

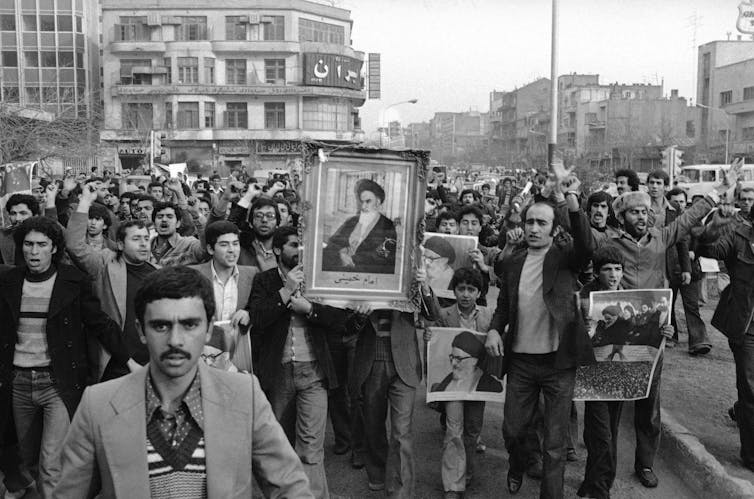

Cette suggestion s’inscrit dans la lignée de l’utilisation historique par la France de certains territoires comme sites de colonies pénitentiaires, notamment Cayenne, en Guyane française et la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud.

Les propos de Laurent Wauquiez ont été largement condamnés pour leur ton méprisant et colonial, y compris par des membres du gouvernement.

En réponse, les autorités locales ont tenté de tirer parti de la controverse en lançant une campagne médiatique humoristique reprenant le sigle OQTF pour « On Quitte Tout Facilement pour vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon).

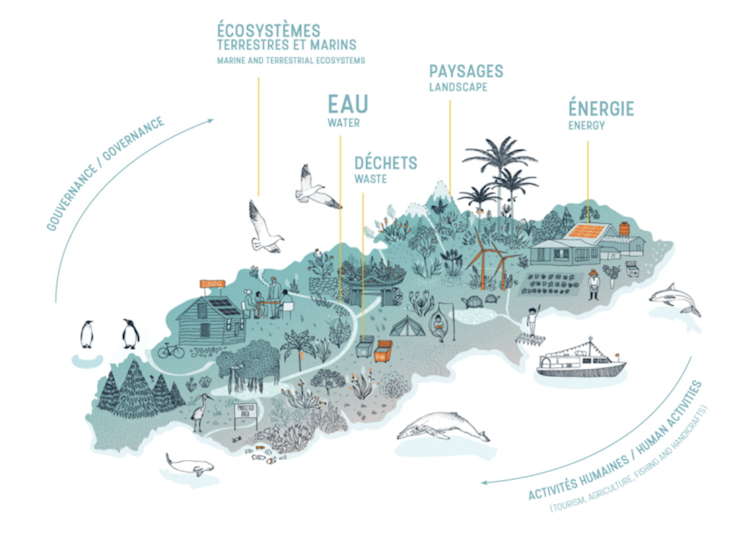

(Compiled by Paco Milhiet)

Leur objectif était de changer le discours et de mettre en avant les attraits de l’archipel : faible taux de chômage, grande sécurité publique, paysages naturels exceptionnels et vie paisible et familiale, et ce, si possible, sans les lourds droits de douane américains.

![]()

Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon a-t-il été pris pour cible par Donald Trump et Laurent Wauquiez ? – https://theconversation.com/pourquoi-saint-pierre-et-miquelon-a-t-il-ete-pris-pour-cible-par-donald-trump-et-laurent-wauquiez-258262