Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sergio Pirla, Profesor Ayudante Doctor, Dept. Organización de Empresas, Universidad de Zaragoza

El filósofo danés Kierkegaard decía que el aburrimiento es el origen del mal. ¿Exageraba o tenía razón? A continuación explicaremos cómo un estado emocional que solemos ignorar podría estar detrás de muchas de nuestras decisiones más cuestionables.

El aburrimiento es un estado emocional desagradable que surge cuando nos enfrentamos a situaciones poco estimulantes. Se caracteriza por una sensación de inquietud, falta de interés y dificultad para mantener la atención en la tarea actual.

Suele ir acompañado de una notable búsqueda de estímulos externos y un aumento en la impulsividad. Es precisamente esta búsqueda impulsiva de estimulación la que puede empujarnos a tomar malas decisiones.

Un claro ejemplo aparece en un experimento publicado en la revista Science. Los investigadores pidieron a un grupo de voluntarios que pasaran 15 minutos en una sala sin nada que hacer más que “entretenerse con sus propios pensamientos”. Durante ese tiempo, los participantes tuvieron la opción de autoadministrarse una descarga eléctrica que previamente habían probado y calificado como desagradable.

De hecho, los voluntarios afirmaron que estarían dispuestos a pagar por evitar recibir otra descarga. Sin embargo, durante los 15 minutos sin poder hacer otra cosa, el 67 % de los hombres y el 25 % de las mujeres se administraron al menos un shock eléctrico (con un participante llegando a la sorprendente cifra de 190 descargas eléctricas en los 15 minutos del estudio).

La escapada a través de los riesgos

En el experimento, la descarga eléctrica funcionaba como una forma de estimulación ante el aburrimiento. En la vida cotidiana, también buscamos maneras de escapar de esta emoción, y una de ellas –quizás la más poderosa– es asumir riesgos.

La mayoría de los riesgos conllevan un componente estimulante. Por eso no sorprende que quienes tienen una mayor propensión a aburrirse muestren una tendencia más elevada a conducir de forma temeraria, participar en conductas sexuales de riesgo o consumir alcohol: todos ellos comportamientos con un evidente potencial dañino.

Esta relación entre aburrimiento y conductas de riesgo resulta especialmente pronunciada entre quienes más tienden a aburrirse: los hombres jóvenes.

Los comportamientos temerarios como respuesta al aburrimiento también son frecuentes en uno de los contextos donde más se experimenta esta emoción: el trabajo. Por ejemplo, varios estudios demuestran que quienes se aburren con mayor frecuencia en el entorno laboral son también más propensos a distraerse, fingir que están ocupados e incluso a sustraer equipamiento o materiales de la empresa.

Aburrimiento y rasgos sádicos

Pero la toma de riesgos no es la única manera de escapar del aburrimiento. Otra vía –igual de poderosa– es buscar estimulación en nuestro entorno social. En algunos casos, esta búsqueda puede traducirse en algo positivo, como cuando encontramos dicha estimulación en la ayuda a los demás.

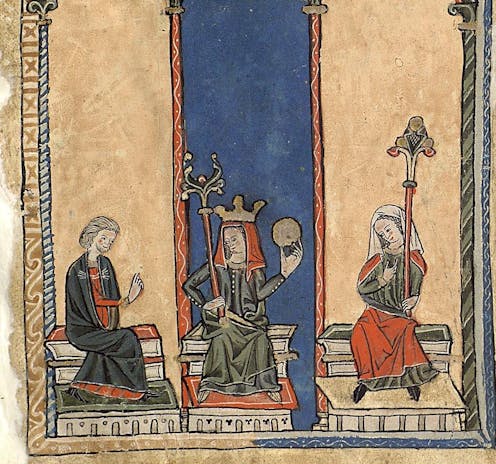

En otros casos, la búsqueda toma un tinte oscuro. La evidencia científica demuestra que el aburrimiento es especialmente pernicioso cuando se da en ciertos individuos, particularmente aquellos que presentan rasgos sádicos.

Las personas con estos rasgos tienden a disfrutar al causar daño o malestar a los demás, y encuentran divertido o estimulante comportarse de esa forma. Por eso, el aburrimiento en este tipo de individuos se ha relacionado con una variedad de conductas indeseables, que van desde insultar o amenazar en redes sociales, hasta el acoso escolar (bullying) o incluso el maltrato físico en contextos como el cuidado de los hijos.

La evidencia más llamativa fue recogida por el psicólogo alemán Stefan Pfattheicher y sus colaboradores. En este experimento, los investigadores mostraron a un grupo de participantes un vídeo de una cascada durante 20 minutos para inducir aburrimiento. A otro grupo le pusieron un documental sobre los Alpes (de similar duración) pensado para mantener su interés.

Durante los vídeos, los participantes estaban sentados de forma individual frente a una mesa en la que había tres vasos con gusanos vivos y una trituradora de café modificada. Aunque la trituradora había sido alterada para que los animales no sufrieran ningún daño, los participantes fueron informados de que podían usar la máquina para triturar los gusanos si así lo deseaban.

Al termino de los vídeos, solo 1 de los 62 participantes que vio el documental sobre los Alpes intentó triturar un gusano (un 1,6 %). De entre quienes vieron el vídeo de la cascada, 12 de 67 intentaron triturar al menos un gusano (un 17,9 %).

Experimentos con incentivos monetarios

¿Siempre tomamos peores decisiones si estamos aburridos? No necesariamente. Hay situaciones en las que el tedio no nos empuja necesariamente a asumir riesgos ni a comportarnos de manera antisocial.

Por ejemplo, un estudio con 1 300 participantes no encontró que el aburrimiento influyera en la decisión de invertir pequeñas sumas de dinero entre opciones seguras o arriesgadas. De manera similar, otro trabajo con más de 3 500 personas no halló efectos del hastío sobre la generosidad: los participantes no fueron más propensos a donar dinero a otros ni a reducir el pago que estos recibirían por participar en el estudio.

Estos dos últimos estudios comparten ciertas características que los distinguen de los anteriormente citados. Se trata de experimentos con incentivos monetarios reales, en los que la tarea principal consiste en distribuir una pequeña suma de dinero. Es decir, se basan en decisiones que carecen de un valor estimulante importante.

Y es que, si la decisión es ya de por sí aburrida, aburrirnos no nos hace decidir mal.

![]()

Sergio Pirla no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. De recibir descargas eléctricas a triturar gusanos: por qué el aburrimiento nos vuelve impredecibles – https://theconversation.com/de-recibir-descargas-electricas-a-triturar-gusanos-por-que-el-aburrimiento-nos-vuelve-impredecibles-261718