Source: The Conversation – (in Spanish) – By Cristina de Juana Ortín, Personal docente e investigador, miembro del grupo de investigación ART-QUEO, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Los museos no solo conservan objetos, sino también nuestra memoria colectiva. En plena era digital, un gran enemigo del patrimonio no es tanto el paso del tiempo como el “Photoshop con wifi”: memes, montajes y bulos que, con humor o confusión, alteran nuestra percepción de la historia.

Un ejemplo reciente de cómo el cine se alimenta del patrimonio –y de sus misterios– es La huella del mal (2025), presentada en marzo en el Festival de Málaga y estrenada el 30 de julio en Netflix. Inspirada en una novela de Manuel Ríos San Martín, se ambienta en el yacimiento de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana y recoge diálogos en torno a los bulos patrimoniales.

Un asesinato ritual entre restos de neandertales y una réplica de enterramiento que actúa como escenario de crimen son la excusa perfecta para que museos, medios y redes jueguen con lo ancestral para seducir, en la frontera entre lo legendario y lo real y científico.

Momias malditas y momias viajeras

Wikimedia Commons.

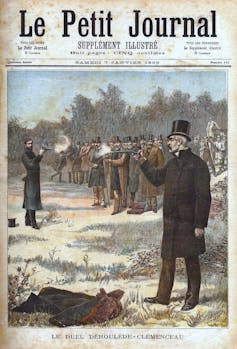

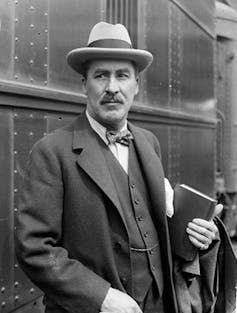

Uno de los contextos que más bulos ha inspirado es el Egipto faraónico. El más conocido, sin duda, es la maldición de Tutankamón. Tras el hallazgo de su tumba en 1922, varias muertes entre los miembros del equipo del arqueólogo británico Howard Carter alimentaron la idea de una venganza del más allá. En realidad, las inscripciones de tumbas egipcias rara vez lanzaban maldiciones espectaculares: eran advertencias simbólicas contra los saqueadores. Pero el mito caló tan hondo que, décadas después, Hollywood lo inmortalizó en Indiana Jones: En busca del arca perdida (1981), donde abrir una tumba podía ser letal.

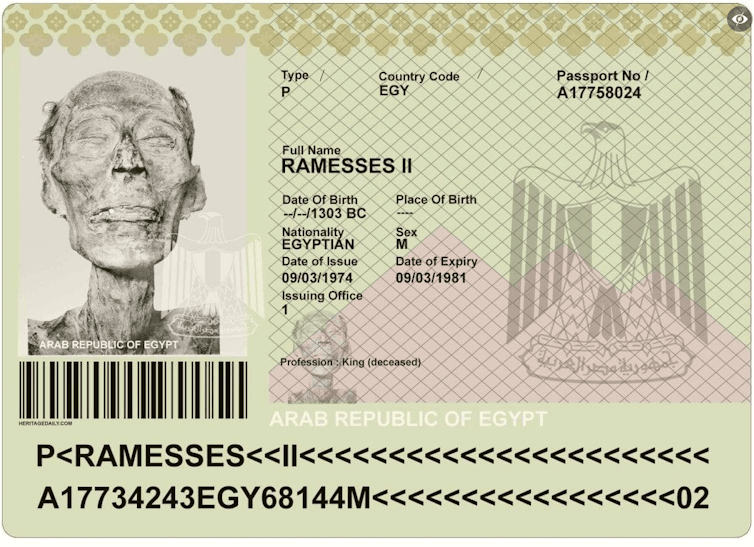

Otro ejemplo viral es el pasaporte de una momia. En redes sociales, circula la imagen de un pasaporte egipcio a nombre de Ramsés II, con la profesión “rey (muerto)”. En realidad, está inspirado en el viaje de su momia a París en 1976 para ser tratada por restauradores contra una contaminación por hongos. Se le expidió un documento diplomático, no un pasaporte, pero la historia dio pie a un montaje humorístico que hoy sigue circulando. El meme funciona porque conecta con el imaginario popular de las momias viajeras, alimentado por películas como La Momia (1999).

Estatuas con vida propia

El busto de Nefertiti también ha sido objeto de controversia. En 2009, el historiador Henri Stierlin sugirió que podría tratarse de una falsificación moderna. Aunque los análisis científicos descartaron esa hipótesis, el revuelo mediático recordó thrillers como La novena puerta (1999), donde lo auténtico y lo falso se confunden con consecuencias inquietantes.

El misterio también llegó al Museo de Mánchester, donde una estatua egipcia de 25 cm fue grabada por cámaras de seguridad girando sola en su vitrina. Las redes se llenaron de teorías paranormales. Pero la explicación era más simple: vibraciones del suelo combinadas con una base ligeramente convexa. Aun así, el caso evocó inevitablemente escenas de Noche en el museo (2006), donde las piezas cobran vida al cerrar el museo.

20th Century Fox.

Pizzas y estigmas

Pero Egipto no es el único escenario de bulos patrimoniales. Durante una restauración en los restos de Pompeya, un fresco deteriorado con manchas rojas fue interpretado en redes como “la primera pizza de la historia”. Era en realidad un motivo geométrico. Sin embargo, el meme ya había hecho su trabajo, demostrando lo fácil que es tergiversar el pasado, si no se contextualiza.

El ámbito religioso también se encuentra repleto de milagros dudosos: esculturas que lloran sangre, sudan aceite o parpadean. Aunque suelen ser explicables por ciencia o fraude, siguen alimentando el cine, con obras como Estigmas (1999) o El rito (2011), donde lo inexplicable se convierte en clave narrativa.

El objetivo del rey Arturo

Por otra parte, cada cierto tiempo reaparece otro mito recurrente: el hallazgo del Santo Grial por aficionados con detectores de metales. Aunque casi siempre se trata de restos sin valor, el poder simbólico del Grial es tan fuerte que cualquier copa oxidada puede convertirse en noticia. Su leyenda ha inspirado desde The Silver Chalice (1954), con un joven Paul Newman, a películas tan taquilleras como Indiana Jones y la última cruzada (1989) o El Código Da Vinci (2006). En 2024, el filme británico Holy Grail retomó el mito en clave contemporánea.

WB.

Como vemos, los entornos arqueológicos y las piezas museísticas son susceptibles de riesgos de interpretación errónea o sensacionalismo. Por eso, en la era de la desinformación, la función social de los museos como guardianes de la memoria colectiva es más crucial y relevante que nunca.

![]()

Cristina de Juana Ortín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Bulos de museo: momias vengativas, asesinatos rituales y memes en la cultura popular – https://theconversation.com/bulos-de-museo-momias-vengativas-asesinatos-rituales-y-memes-en-la-cultura-popular-262365