Source: The Conversation – UK – By Laurenz Casser, Leverhulme Trust Early Career Fellow, University of Sheffield

At some point between conception and early childhood, pain makes its debut. But when exactly that happens remains one of medicine’s most challenging questions.

Some have claimed that foetuses as young as twelve weeks can already be seen wincing in agony, while others have flat-out denied that even infants show any true signs of pain until long after birth.

New research from University College London offers fresh insights into this puzzle. By mapping the development of pain-processing networks in the brain – what researchers call the “pain connectome” – scientists have begun to trace exactly when and how our capacity for pain emerges. What they discovered challenges simple answers about when pain “begins”.

Get your news from actual experts, straight to your inbox. Sign up to our daily newsletter to receive all The Conversation UK’s latest coverage of news and research, from politics and business to the arts and sciences.

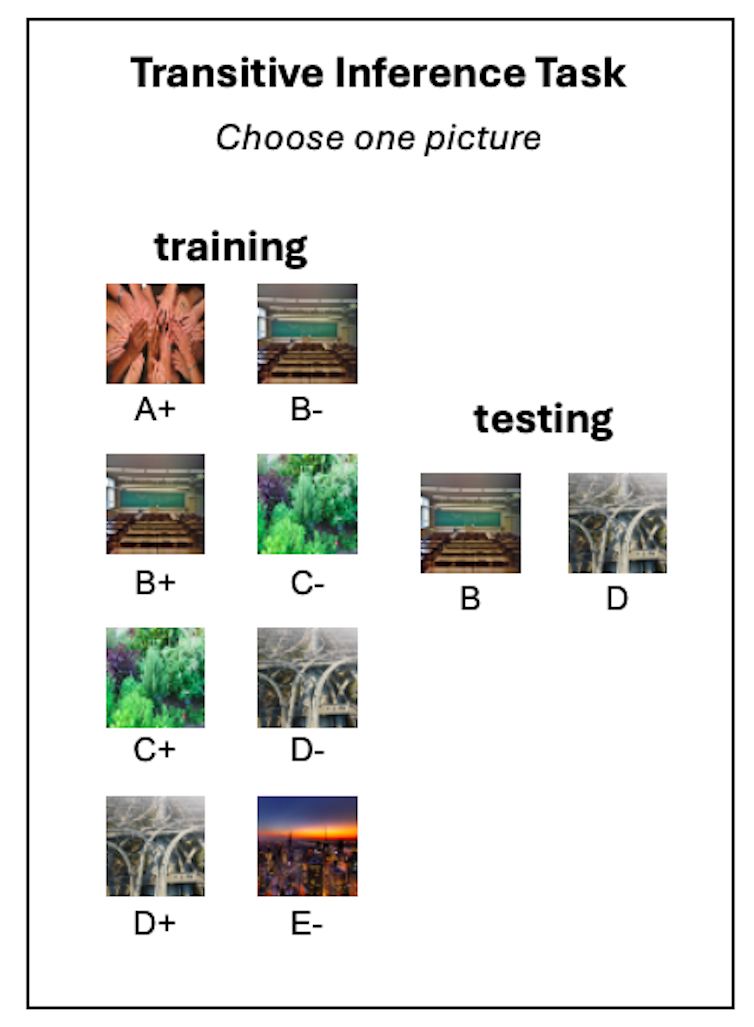

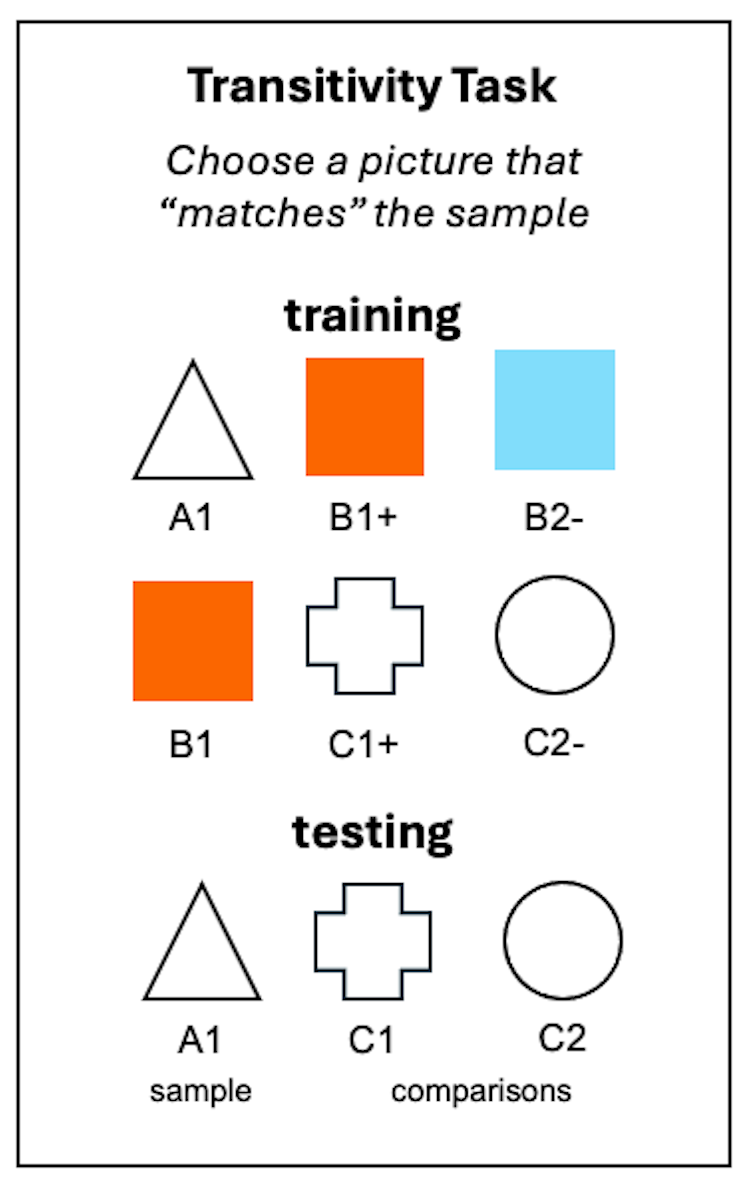

The researchers used advanced brain imaging to compare the neural networks of foetuses and infants with those of adults, tracking how different components of pain processing mature over time. Until about 32 weeks after conception, all pain-related brain networks remain significantly underdeveloped compared with adult brains. But then development accelerates dramatically.

The sensory aspects of pain – the basic detection of harmful stimuli – mature first, becoming functional around 34 to 36 weeks of pregnancy. The emotional components that make pain distressing follow shortly after, developing between 36 and 38 weeks. However, the cognitive centres responsible for consciously interpreting and evaluating pain lag far behind, and remain largely immature by the time of birth, about 40 weeks after conception.

This staged development suggests that while late-term foetuses and newborns can detect and respond to harmful stimuli, they probably experience pain very differently from older children and adults. Most significantly, newborns probably can’t consciously evaluate their pain – they can’t form the thought: “This hurts and it’s bad!”

Martin Valigursky/Shutterstock.com

A history of changing views

These findings represent the latest chapter in a long-running scientific debate that has swung dramatically over the centuries, often with profound consequences for medical practice.

For most physiologists in the 18th and 19th centuries, the perceived delicacy of the infant’s body meant that it must be exquisitely sensitive to pain, so much so that some have had their doubts if infants ever felt anything else. Birth, in particular, was imagined to be an extremely painful event for a newborn.

However, advances in embryology during the 1870s reversed this thinking. As scientists discovered that infant brains and nervous systems were far less developed than adult versions, many began questioning whether babies could truly feel pain at all. If the neural machinery wasn’t fully formed, how could genuine pain experiences exist?

This scepticism had troubling practical consequences. For nearly a century, many doctors performed surgery on infants without anaesthesia, convinced that their patients were essentially immune to suffering. The practice continued well into the 1980s in some medical centres.

Towards the end of the 20th century, public outrage about the medical treatment of infants and new scientific results turned the tables yet again. It was found that newborns exhibited many of the signs (neurological, physiological and behavioural) of pain after all, and that, if anything, pain in infants had probably been underestimated.

The ambiguous brain

The reason why there has been endless disagreement about infant pain is that we cannot access their experiences directly.

Sure, we can observe their behaviour and study their brains, but these are not the same thing. Pain is an experience, something that’s felt in the privacy of a person’s own mind, and that’s inaccessible to anyone but the person whose pain it is.

Of course, pain experiences are typically accompanied by telltale signs: be it the retraction of a body part from a sharp object or the increased activity of certain brain regions. Those we can measure. But the trouble is that no one behaviour or brain event is ever unambiguous.

The fact that an infant pulls back their hand from a pin prick may mean that it experiences the pricking as painful, but it may also just be an unconscious reflex. Similarly, the fact that the brain is simultaneously showing pain-related activity may be a sign of pain, but it may also be that the processing unfolds entirely unconsciously. We simply don’t know.

Perhaps the infant knows. But even if they do, they can’t tell us about their experiences yet, and until they can, scientists are left guessing. Fortunately, their guesses are becoming increasingly well informed, but for now, that is all they can be – guesses.

What would it take to get certainty? Well, it would require an explanation that connects our brains and behaviour to our conscious experiences. But so far, no scientifically respectable explanation of this kind has been forthcoming.

![]()

Laurenz Casser receives funding from the Leverhulme Trust.

– ref. When do we first feel pain? – https://theconversation.com/when-do-we-first-feel-pain-259588