Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ombline Damy, Doctorante en Littérature Générale et Comparée, Sciences Po

Paintings by German artist Emil Nolde (1867-1956) were recently on display at the Musée Picasso in Paris as part of an exhibition on what the Nazis classified as “degenerate art”. At first glance, his works fit perfectly, but recent research shows that Nolde’s relationship to Nazism is much more nuanced than the exhibition revealed.

The German Lesson: a postwar literary classic

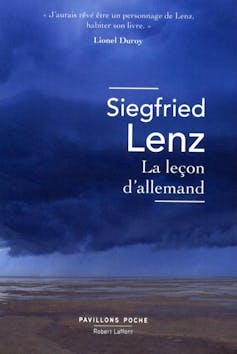

While Nolde was one of the many victims of the Third Reich’s repressive responses to “degenerate art”, he was also one of Nazism’s great admirers. The immense popularity of The German Lesson (1968) by author Siegfried Lenz, however, greatly contributed to creating the legend of Nolde as a martyr of the Nazi regime.

The cover of the French edition, which was on sale in the Musée Picasso bookstore, subtly echoes one of Nolde’s works, Hülltoft Farm, which hung in the exhibition.

Set against the backdrop of Nazi policies on “degenerate art”, the novel is about a conflict between a father and son. It addresses in literary form the central postwar issue of Vergangenheitsbewältigung, a term referring to the individual and collective work of German society on coming to terms with its Nazi past.

The German Lesson was met with huge success upon publication. Since then, it has become a classic of postwar German literature. Over 2 million copies have been sold across the world, and the novel has been translated into more than 20 languages. It is still studied in Germany as part of the national school curriculum. Adding to its popularity, the book was adapted for the screen in 1971 and in 2019. More than 50 years after its publication, The German Lesson continues to shape the way we think about Nazi Germany.

Max Ludwig Nansen, a fictional painter turned martyr

Set in Germany in the 1950s, the novel is told through the eyes of Siggi, a young man incarcerated in a prison for delinquent youths. Asked to pen an essay on the “joys of duty”, he dives into his memories of a childhood in Nazi Germany as the son of a police officer.

He remembers that his father, Jens Ole Jepsen, was given an order to prevent his own childhood friend, Max Ludwig Nansen, from painting. As a sign of protest against the painting ban, Nansen created a secret collection of paintings titled “the invisible pictures”. Because he was young enough to appear innocent, Siggi was used by his father to spy on the painter.

Siggi found himself torn between the two men, who related to duty in radically opposite ways. While Jepsen thought it his duty to follow the orders given to him, Nansen saw art as his only duty. Throughout the novel, Siggi becomes increasingly close to the painter, whom he sees as a hero, all the while distancing himself from his father, who in turn is perceived as a fanatic.

The novel’s point of view, that of a child, demands of its reader that they complete Siggi’s omissions or partial understanding of the world around him with their adult knowledge. This deliberately allusive narrative style enables the author to elude the topic of Nazism – or at least to hint at it in a covert way, thus making the novel acceptable to a wide German audience at the time of its publication in 1968.

Nevertheless, the book leaves little room for doubt on the themes it tackles. While Nazism is never explicitly named, the reader will inevitably recognize the Gestapo (the political police of the regime) when Siggi speaks of the “leather coats” who arrest Nansen. Readers will also identify the ban on painting issued to Nansen as a part of Nazi policies on “degenerate art”. And, what’s more, they will undoubtedly perceive the real person hiding behind the fictional character of Max Ludwig Nansen: Emil Nolde, born Hans Emil Hansen.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Emil Nolde, a real painter become legend

Much like his fictional counterpart Max Ludwig Nansen, the painter Emil Nolde fell victim to Nazi policies aimed at artists identified as “degenerate”. More than 1,000 of his artworks were confiscated, some of which were integrated into the 1937 travelling exhibition on “degenerate art” orchestrated by the regime. Nolde was banned from the German art academy, and he was forbidden to sell and exhibit his work.

Wikimedia

After the collapse of the Nazi regime, the tide turned for this “degenerate” artist. Postwar German society glorified him as a victim and opponent of Nazi politics, an image which Nolde carefully fostered. In his memoirs, he claimed to have been forbidden to paint by the regime, and to have created a series of “unpainted pictures” in a clandestine act of resistance.

Countless exhibits on Nolde, in Germany and around the world, served to perpetuate the myth of a talented painter, fallen victim to the Nazi regime, who decided to fight back. His works even made it into the hallowed halls of the German chancellery. Helmut Schmidt, chancellor of the Federal Republic of Germany from 1974 to 1982, and Germany’s former chancellor Angela Merkel decorated their offices with his paintings.

The popularity of The German Lesson, inspired by Nolde’s life, further solidified the myth – until the real Nolde and the fictional Nansen became fully inseparable in Germany’s collective imagination.

Twilight of an idol

Yet, the historical figure and the fictional character could not be more different. Research conducted for exhibits on Nolde in Frankfurt in 2014 and in Berlin in 2019 revealed the artist’s true relationship to Nazism to the wider public.

Nolde was indeed forbidden from selling and exhibiting his works by the Nazi regime. But he was not forbidden from painting. The series of “unpainted pictures”, which he claimed to have created in secret, are in fact a collection of works put together after the war.

What’s more, Nolde joined the Nazi Party as early as 1934. To make matters worse, he also hoped to become an official artist of the regime, and he was profoundly antisemitic. He was convinced that his work was the expression of a “German soul” – with all the racist undertones that such an affirmation suggests. He relentlessly tried to convince Goebbels and Hitler that his paintings, unlike those of “the Jews”, were not “degenerate”.

Why, one might ask, did more than 70 years go by before the truth about Nolde came out?

Yes, the myth built by Nolde himself and solidified by The German Lesson served to eclipse historical truth. Yet this seems to be only part of the story. In Nolde’s case, like in many others that involve facing a fraught national past, it looks like fiction was a great deal more attractive than truth.

In Lenz’s book, the painter Nansen claims that “you will only start to see properly […] when you start creating what you need to see”. By seeing in Nolde the fictional character of Nansen, Germans created a myth they needed to overcome a painful past. A hero, who resisted Nazism. Beyond the myth, reality appears to be more complex.

![]()

Ombline Damy received funding from la Fondation Nationale des Sciences Politiques (National Foundation of Political Sciences, or FNSP) for her thesis.

– ref. How a postwar German literary classic helped eclipse painter Emil Nolde’s relationship to Nazism – https://theconversation.com/how-a-postwar-german-literary-classic-helped-eclipse-painter-emil-noldes-relationship-to-nazism-258310