Source: The Conversation – Global Perspectives – By Victoria Barclay-Timmis, Adjunct Lecturer in Psychology, University of Southern Queensland

Imagine your friend hasn’t replied to a message in a few hours. Most people might think, “they are probably just busy”.

But someone with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) might spiral into a flood of thoughts like, “they must hate me!” or “I’ve ruined the friendship!”

These intense emotional reactions to real or imagined rejection are part of what’s called rejection sensitive dysphoria.

The term isn’t a formal diagnosis, but it’s gaining traction in both research and clinical work, especially among adults seeking to understand themselves better.

So, what is rejection sensitive dysphoria, how does it relate to ADHD, and how can we handle it with more compassion?

It’s more than just disliking criticism

Everyone feels hurt when they’re criticised or left out. But rejection sensitivity dysphoria isn’t just about “not liking” feedback. The word dysphoria refers to intense emotional distress.

People with rejection sensitivity dysphoria describe overwhelming reactions to perceived rejection, even if no one actually said or did anything cruel.

A passing comment such as “I thought you were going to do it this way” can trigger feelings of shame, embarrassment or self-doubt.

The emotional pain often feels immediate and consuming, leading some people to withdraw, over-apologise or lash out to protect themselves.

The ADHD brain and emotional hypersensitivity

ADHD is often associated with attention or impulsivity, but one major (and often overlooked) component is emotional dysregulation: difficulty managing and recovering from strong emotional responses.

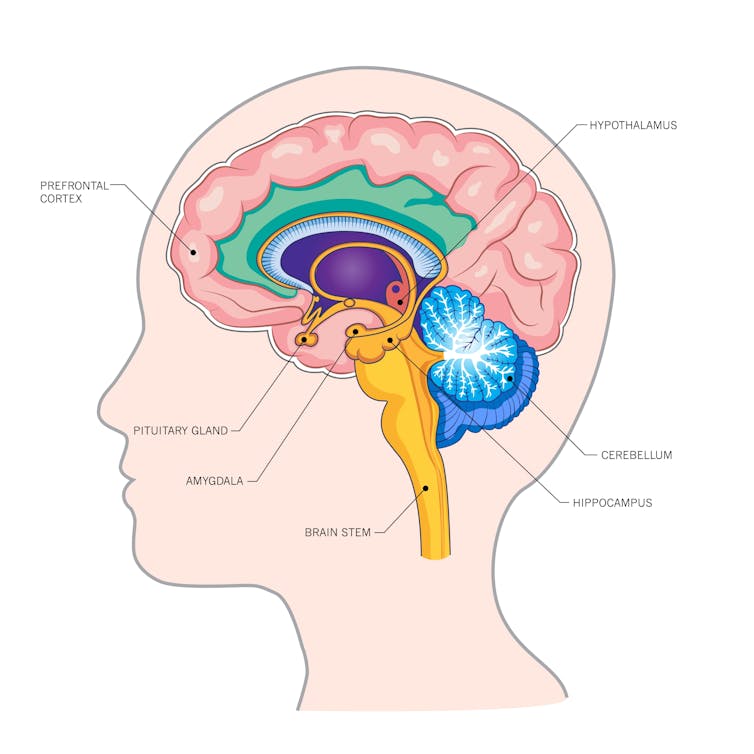

This isn’t a character flaw; it’s a neurological difference. Brain imaging studies show people with ADHD tend to have differences in how their amygdala (the brain’s emotional alarm system) and prefrontal cortex (which regulates impulses and emotions) work together.

chaiyo12/Shutterstock

The result? Emotional experiences hit harder and take longer to settle.

A 2018 study highlights this imbalance in emotional control circuits in people with ADHD, explaining why intense feelings can seem to “take over” before logical thinking kicks in.

What does the research say?

Recent research from 2024 reports a strong link between ADHD symptoms and rejection sensitivity. It found students with higher ADHD symptom levels also reported significantly more rejection sensitivity, including a heightened fear of being negatively evaluated or criticised.

Further evidence comes from a 2018 study which showed adolescents with ADHD symptoms were far more sensitive to peer feedback than their peers. Their brain activity revealed they were more emotionally reactive to both praise and criticism, suggesting they may perceive neutral social cues as emotionally charged.

This reflects what I see daily in my clinic. One 13-year-old boy I work with is creative, empathetic and full of potential, yet social anxiety tied to a deep fear of rejection often holds him back. He once told me, “if I say no, they won’t like me anymore”. That fear drives him to go along with things he later regrets, simply to keep the peace and avoid losing connection.

This constant social hypervigilance is mentally draining. Without support, it can spiral into shame, low confidence and ongoing mental health struggles.

Read more:

Parents are increasingly saying their child is ‘dysregulated’. What does that actually mean?

Adults with ADHD aren’t immune either. A 2022 study explored how adults with ADHD experience criticism and found many linked it to persistent feelings of failure, low self-worth and emotional reactivity – even when the criticism was constructive or mild.

One client I support – a high-achieving professional diagnosed in her 50s – described learning about rejection sensitive dysphoria as “finding the missing piece of the puzzle”.

Despite consistently excelling in every role, she had long felt anxious about how she was perceived by colleagues. When she received a minor, formal complaint at work, she spiralled into intense self-doubt and shame.

Instead of brushing it off, she thought: “I’m too much”. This belief

had been silently reinforced for years by her emotional sensitivity to feedback.

What helps?

If you experience rejection sensitivity dysphoria, you’re not alone, and you’re not broken.

Here are some tools that may help:

-

name it. Saying to yourself, “This feels like rejection sensitivity,” can give you distance from the emotional flood

-

pause before reacting. Taking slow breaths, counting backwards, or stepping outside are simple grounding strategies that help calm the body’s stress response and restore balance to your nervous system. Research shows slowing your breath and grounding your senses can help shift your body out of fight-or-flight mode, supporting clearer thinking and emotional regulation

-

challenge the story. Ask yourself, “What else could be true?” or “How would I speak to a friend feeling this way?”

-

consider therapy. Working with a psychologist who understands ADHD and rejection sensitivity dysphoria can help untangle these reactions and develop healthy, self-compassionate responses. The Australian Psychological Society has a Find a Psychologist service: you can search by location, areas of expertise (such as anxiety, ADHD, trauma) and the type of therapy you’re interested in

-

start early with kids. Helping children with ADHD learn emotional language, boundary-setting and resilience can prevent rejection sensitivity from becoming overwhelming. For parents, resources such as Raising Children Network and books like The Whole-Brain Child by Daniel Siegel and Tina Payne Bryson offer practical ways to teach these skills at home

-

communicate gently. If you work or live with someone who has ADHD, try to give feedback clearly and kindly. Avoid sarcasm or vague phrasing. A little extra clarity can go a long way.

Rejection sensitivity dysphoria isn’t about being fragile or “weak”. It’s about how the ADHD brain processes emotional and social cues. With insight, tools and support, these experiences can become manageable.

![]()

Victoria Barclay-Timmis is a clinical psychologist and works in private practice.

– ref. What is rejection sensitive dysphoria in ADHD? And how can you manage it? – https://theconversation.com/what-is-rejection-sensitive-dysphoria-in-adhd-and-how-can-you-manage-it-259995