Source: The Conversation – in French – By Isabelle Guinaudeau, Chargée de recherches CNRS, Sciences Po

À chaque élection présidentielle, des promesses sont faites, suscitant l’espoir des citoyens, avant qu’ils ne soient déçus. Or l’analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022 montre que le respect (ou le non-respect) des promesses de campagne n’a aucun impact mesurable sur la popularité des présidents. La dynamique espoir-déception est systématique. Comment expliquer ce phénomène ?

Dans une démocratie représentative, on s’attend à ce que les citoyens évaluent leurs dirigeants au moins en partie au regard du degré de réalisation de leurs promesses électorales. Cette idée, au cœur de la théorie du mandat démocratique, suppose que les citoyens approuvent davantage les gouvernants qui tiennent parole. Ce mécanisme doit à la fois inciter les élus à respecter leurs engagements et assurer que les élections orientent réellement l’action publique.

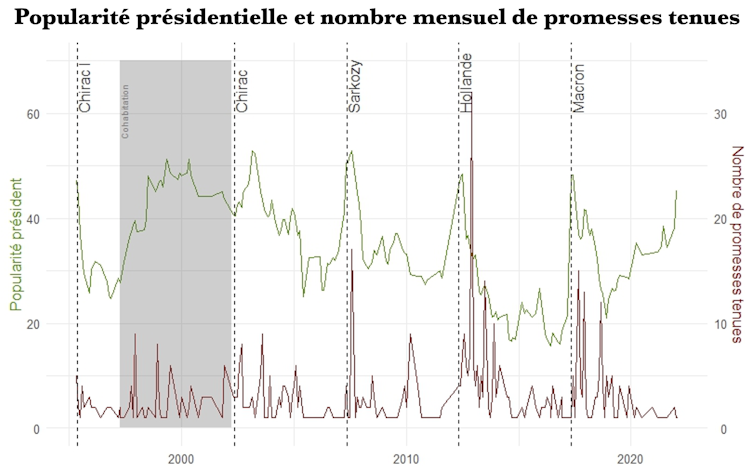

Mais en France, il semble grippé : la cote des présidents suit une courbe descendante quasi mécanique, insensible à la mise en œuvre de leurs promesses de campagne. Notre analyse des mandats présidentiels entre 1995 et 2022, croisant données de popularité mensuelle et suivi de 921 promesses électorales, révèle que la réalisation des engagements ne produit aucun effet mesurable sur l’approbation publique.

Une popularité insensible aux promesses tenues

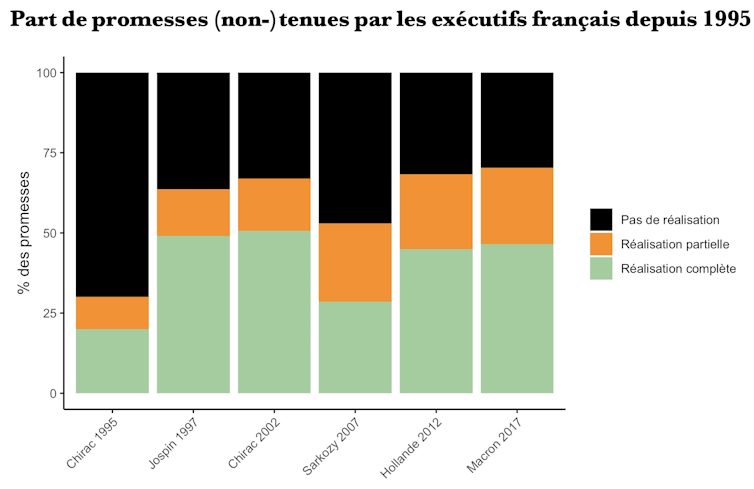

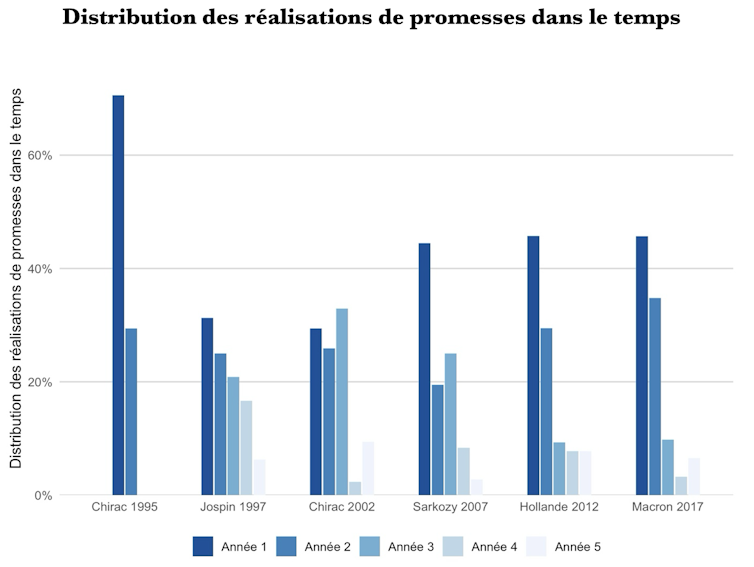

Les exécutifs se tiennent mieux à leur programme que beaucoup ne le pensent : le taux de réalisation (partielle ou complète) atteint près de 60 % en moyenne sur les cinq derniers mandats présidentiels. Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, affiche un taux de réalisation supérieur à 70 %. François Hollande, Jacques Chirac (deuxième mandat) et Lionel Jospin (premier ministre en cohabitation) suivent de près. Nicolas Sarkozy affiche un taux de réalisation de 54 %, plus faible mais significatif, malgré une crise économique majeure. Jacques Chirac se démarque lors de son premier mandat par une proportion de promesses tenues comparativement faible (30 %). Ce faible taux reflète, d’une part, un désengagement rapide vis-à-vis de sa campagne sur la fracture sociale pour déployer une politique de rigueur budgétaire et, d’autre part, la période de cohabitation qui a fortement limité la capacité d’action du président.

Projet Partipol, Fourni par l’auteur

Ces bilans non négligeables ne se traduisent pas dans les sondages : nos analyses ne mettent en évidence aucun effet statistiquement significatif des promesses réalisées sur la popularité présidentielle. Les courbes de popularité font plutôt ressortir une dynamique bien connue : une phase de « lune de miel » postélectorale, suivie d’un déclin régulier, parfois ponctué d’un léger rebond en fin de mandat.

Ce phénomène, appelé « cost of ruling » (ou « coût de gouverner »), reflète une usure du pouvoir que ni les promesses tenues ni les réformes menées à bien ne parviennent à enrayer.

Projet Partipol, Executive Approval Project, Fourni par l’auteur

Pourquoi tenir parole ne paie pas

Plusieurs facteurs expliquent ce décalage. D’abord, une certaine méconnaissance des programmes électoraux. Peu d’électeurs les lisent dans le détail ; moins encore suivent précisément leur mise en œuvre.

Les engagements les plus visibles – ceux qui marquent la campagne par leur degré d’ambition – ne sont pas les plus faciles à réaliser. Les promesses tenues, souvent d’ampleur moindre, passent souvent inaperçues, noyées dans le flot de l’actualité ou éclipsées par les polémiques.

La couverture médiatique accentue cette asymétrie. Les promesses rompues font la une, les promesses tenues n’attirent guère l’attention. Les conflits, les revers et les scandales sont plus vendeurs que le travail gouvernemental au long cours sur les promesses de campagne. Cette focalisation sur les échecs alimente une perception négative du pouvoir, même lorsque celui-ci agit conformément à ses engagements.

À cela s’ajoute la manière dont les citoyens interprètent l’action gouvernementale. Tous ne réagissent pas de la même façon à la réalisation d’une promesse. D’une part, les biais cognitifs jouent un rôle majeur : chacun lit l’actualité politique au prisme de ses préférences partisanes, de sa confiance dans les institutions ou de son humeur générale. Les soutiens de l’exécutif en place seront plus disposés à porter ses réalisations à son crédit.

D’autre part, les citoyens n’adhèrent pas tous à la même vision du mandat démocratique. Pour certains, l’élection donne mandat à l’exécutif pour tenir ses promesses ; pour d’autres, ces mesures peuvent rester intrinsèquement contestables, d’autant plus dans un système majoritaire où une partie des voix relève du vote « utile » ou de barrage plutôt que de l’adhésion.

Une promesse tenue suscitera donc souvent l’approbation des partisans, mais crispera les opposants. Ces réactions opposées annulent tout effet net sur la popularité.

Une hyperprésidentialisation contre-productive

Le cas français est particulièrement révélateur. La Ve République confère au président des pouvoirs beaucoup plus forts que dans d’autres régimes. Élu au suffrage universel direct, il concentre les attentes, incarne l’État, définit l’agenda et la ligne gouvernementale. Cette concentration du pouvoir est censée clarifier les responsabilités et lui donner la capacité de mettre en œuvre son programme. Mais elle se retourne contre lui en le rendant responsable de tout ce qui cristallise les insatisfactions et en démultipliant le cost of ruling.

Cette dynamique s’atténue en période de cohabitation, comme entre 1997 et 2002. Le président partage alors le pouvoir avec un premier ministre issu d’une autre majorité, ce qui brouille les responsabilités. Hors cohabitation, le président est seul en première ligne, cible de toutes les critiques et les insatisfactions et son capital politique s’épuise rapidement. En concentrant les attentes autant que les critiques, l’hyperprésidentialisation finit par miner la capacité d’action du président là où elle devait la renforcer.

Un mandat sous tension, un modèle aux abois ?

Cette déconnexion entre promesses et popularité met à mal le modèle du « mandat » démocratique. La présidentielle concentre des attentes immenses : les candidats sont incités à incarner des visions d’alternance très ambitieuses et à promettre des transformations profondes. Sur le papier, cette élection devrait leur donner la légitimité nécessaire pour mettre en œuvre ce programme une fois au pouvoir.

Mais en pratique, ce mandat est fragile. Le capital politique tiré de l’élection s’érode très vite une fois passée la « lune de miel », réduisant les marges de manœuvre de l’exécutif et limitant sa fenêtre pour imprimer sa marque. Cela incite à se précipiter pour faire passer le plus rapidement possible un maximum de réformes, au risque de sembler passer en force. Mais l’exécutif peine à convertir l’élection en capacité durable d’action : ses réalisations n’alimentent ni sa popularité ni le sentiment qu’ont les électeurs d’être représentés. Que les promesses soient tenues ou non, beaucoup ont le sentiment de ne pas avoir été entendus.

Projet Partipol, Fourni par l’auteur

Dans un paysage politique de plus en plus fragmenté et instable, il devient de plus en plus difficile de mettre en œuvre son programme (les promesses sont rarement réalisées au-delà de la deuxième année de mandat) et la frustration suscitée au regard des espoirs nourris par chaque élection présidentielle risque de se renforcer encore. Restaurer le lien entre élections, promesses et action publique suppose de sortir d’un modèle où le président est censé tout promettre, tout décider et tout assumer seul.

Il est temps de réfléchir à une forme de gouvernement plus collégial, où les responsabilités sont partagées et où un spectre plus inclusif de sensibilités peut s’exprimer. Une telle évolution permettrait non seulement de mieux répartir le crédit des accomplissements – les promesses tenues –, mais aussi le prix des défaites, dont l’inévitable coût de gouverner.

![]()

Isabelle Guinaudeau a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche (Projet ANR- 13-JSH1-0002-01, PARTIPOL, 2014-2018).

Emiliano Grossman ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. En France, tenir ses promesses électorales ne rapporte rien – https://theconversation.com/en-france-tenir-ses-promesses-electorales-ne-rapporte-rien-272193