Source: The Conversation – in French – By Jeanne Brugère-Picoux, Professeur honoraire agrégée de pathologie du bétail à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, Président honoraire de l’Académie vétérinaire de France (2012), Académie nationale de médecine, Académie vétérinaire de France

Arrivée en France en juin 2025, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a rapidement fait l’objet de mesures sanitaires qui ont permis d’éradiquer le virus dans certaines régions. Mais la crise agricole qui a suivi a vu émerger une contestation inédite, nourrie par des fausses informations et des remises en cause du rôle des vétérinaires. Dans ce texte, la profession appelle à un « droit de véto » contre la désinformation.

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a atteint la France en Savoie le 29 juin 2025 à la suite de l’introduction d’un bovin infecté venant d’Italie. La France métropolitaine étant alors indemne de la DNC, la réglementation européenne prévue (dépeuplement total, vaccination d’urgence au sein des zones réglementées (ZR) – instaurées par arrêté préfectoral, limitation des mouvements des bovins…] a été mise en place, ce qui a permis d’éliminer le virus dans la région dès le 21 août.

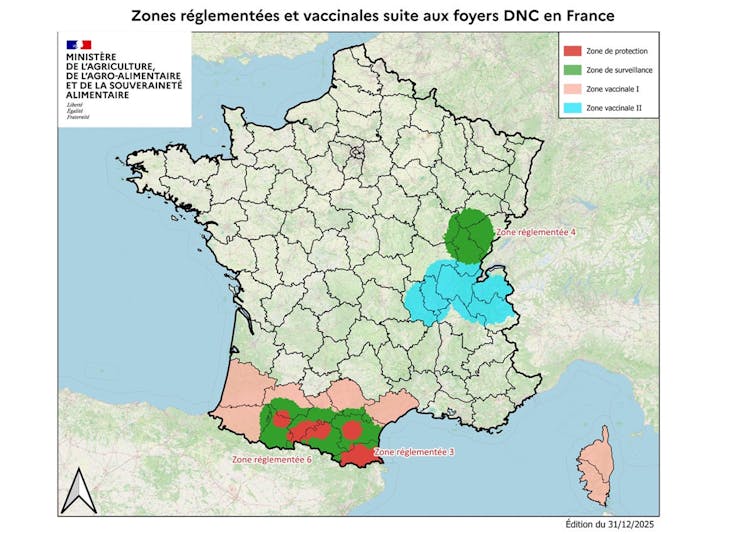

Les contaminations ultérieures qui ont suivi en France, notamment en Occitanie, sont en réalité le résultat de déplacements illicites de bovins contagieux à partir de la zone réglementée couvrant une partie de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie (zone vaccinale II sur la carte ci-dessous).

Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

La forte médiatisation de la DNC associée aux dénonciations de « hold-up politique » par certains éleveurs rappelle de précédentes crises sanitaires (vache folle, grippe aviaire, Covid-19…). Mais à l’époque, la parole des « sachants » n’avait pas été remise en cause dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui. Des membres de la profession vétérinaire font l’objet d’insultes, voire de menaces gravissimes, dans certains cas même de menaces de mort.

Cette situation est non seulement surprenante, mais également choquante. Les vétérinaires ont toujours été associés et solidaires avec les éleveurs. Dans le même temps, de fausses informations au sujet de la DNC se propagent dans l’espace médiatique.

À lire aussi :

Dermatose nodulaire : comprendre les raisons de la mobilisation agricole

Un déferlement inédit de « fake news »

Parmi les fausses informations que des experts autoproclamés (parmi lesquels on a pu retrouver tant des personnes ayant endossé une posture « antivax » lors de la pandémie de Covid-19 que des scientifiques ou cliniciens méconnaissant la DNC) ont diffusées, non seulement sur les réseaux sociaux mais également dans les médias :

- « La maladie peut être traitée par des antibiotiques/par l’ivermectine. »

C’est faux. Les antibiotiques ou les antiparasitaires tels que l’ivermectine ne sont pas actifs sur une maladie virale comme la DNC, causée par un Capripoxvirus (Lumpy skin disease virus).

- « L’Espagne et l’Italie n’ont pas appliqué le dépeuplement total. »

C’est faux. Les autres pays européens confrontés à la DNC, comme l’Espagne et l’Italie, appliquent eux aussi la stratégie d’abattage de tous les bovins présents dans un foyer confirmé de DNC, comme le confirme le ministère de l’agriculture.

- « La Suisse pratique l’abattage partiel. »

Il n’y a pour l’instant pas eu de cas de DNC confirmé en Suisse, donc pas d’abattage.

- « Il est inadmissible d’abattre tout un troupeau lorsqu’il y a seulement un animal malade. »

Si un seul animal présente des lésions cutanées, il y a de fortes chances qu’au moins 50 % des animaux soient infectés dans le troupeau. En effet, il est difficile de connaître précisément la date d’infection du bovin. Si celle-ci est antérieure à l’acquisition de la protection vaccinale, alors plusieurs animaux sont potentiellement infectés au sein du troupeau, ce que les tests sanguins ne permettent pas de détecter.

- « Il faut avoir un troupeau témoin pour surveiller l’évolution de la maladie dans un foyer infecté. »

Ce troupeau « témoin » a existé dès le 6e foyer de DNC déclaré le 7 juillet en France, du fait du recours d’un jeune éleveur de Savoie refusant le dépeuplement de son troupeau. Treize jours plus tard, le recours a été refusé et d’autres cas de DNC se sont déclarés dans son élevage. La forte contagiosité de la DNC pourrait en partie expliquer le grand nombre de foyers de DNC déclarés deux semaines plus tard dans les élevages voisins.

- La DNC relève de la catégorie A du droit européen, comme la fièvre aphteuse, or « pour la fièvre aphteuse, de nouveaux textes préconisent l’abattage partiel ».

C’est faux. La catégorie A correspond en médecine vétérinaire à une maladie soumise une réglementation sanitaire très stricte lorsqu’il s’agit d’une maladie hautement contagieuse émergent dans un pays indemne. Les conséquences économiques et sanitaires justifient une éradication immédiate dès son apparition.

- « Le vaccin n’est pas efficace car certains bovins vaccinés ont présenté la maladie malgré tout »

La vaccination en urgence n’est pas une vaccinothérapie. Elle nécessite au moins trois semaines pour installer une protection immunitaire. Elle a pu être réalisée chez des animaux déjà infectés avant ou peu après l’injection vaccinale.

- « La désinsectisation de l’élevage est la méthode la plus efficace pour éviter la contamination ».

Ce sont certes des insectes hématophages qui sont les vecteurs de la DNC, mais les traitements insecticides ne sont jamais efficaces à 100 %. Il n’existe pas de mesure parfaite permettant d’éradiquer tous les insectes d’un élevage.

- « 70 vétérinaires ont été radiés de l’Ordre des vétérinaires pour avoir refusé l’abattage du troupeau de l’Ariège ».

C’est faux. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires confirme qu’aucun vétérinaire n’a été radié pour avoir refusé un abattage.

- « Le vaccin est dangereux pour les animaux et l’humain ».

C’est faux, le vaccin est un vaccin dit « vivant atténué » qui ne présente aucun danger ni pour les animaux ni pour l’humain. De plus, la DNC n’est pas une zoonose (maladie animale transmissible à l’humain et réciproquement), mais une épizootie.

- « Il y a encore des cas de DNC en Savoie ».

Dans cette zone désormais considérée comme indemne de la DNC, il peut s’agir de la pseudo dermatose nodulaire contagieuse (PDNC), due à un herpèsvirus qui évolue très rapidement (en 3 semaines) vers la guérison.

- « La fédération des vétérinaires européens (FVE) préconise plutôt la vaccination que l’abattage dans la DNC ».

C’est faux : la note de la FVE de novembre 2025 présente une revue générale sur le bénéfice des vaccinations en médecine vétérinaire sans remettre en cause la réglementation européenne concernant les maladies classées dans la catégorie A comme la DNC.

- « L’EFSA (European Food Safety Autority) avait préconisé un abattage partiel en 2016 lors des premiers foyers de DNC en Europe ».

Cette recommandation de l’EFSA en 2016 correspondait à une évaluation mathématique des moyens à mettre en œuvre dans les pays où la DNC était déjà installée (virus endémique), en l’occurrence les Balkans. Elle ne s’applique pas pour les pays indemnes de DNC soumis à la réglementation européenne, comme c’est le cas en France.

- « Lors de l’épizootie de DNC observée dans l’île de La Réunion en 1991-1992, il n’y a pas eu de dépeuplement total ».

La flambée de DNC sur l’île de la Réunion a été la conséquence de l’importation de zébus malgaches. Le contexte sur cette île qui n’exportait pas de bovins était toutefois différent de la situation actuelle de la DNC en France métropolitaine. Il y a d’abord eu un retard considérable de plusieurs mois pour identifier formellement la maladie. Le premier vaccin, qui était celui utilisé pour la variole ovine, était peu efficace pour les 18 000 bovins vaccinés (sur les 21 000 bovins recensés sur l’île). La vaccination avec le vaccin bovin sud-africain, bien plus efficace, a été réalisée avec un an de retard. Au total, 511 exploitations ont été atteintes avec 10 % de mortalité.

Les conditions de la sortie de crise

En France, la situation est actuellement sous contrôle dans le Sud-Est, mais elle est encore évolutive en Occitanie, où de rares cas peuvent encore apparaître à la fin de cette épizootie. Ce sera le cas de bovins en incubation, car voisins d’un foyer déclaré et dont l’immunité vaccinale n’est pas encore installée pour le protéger.

Deux autres risques ne peuvent pas être évalués pour prédire la fin de cette épizootie de DNC :

-

un déplacement illicite à partir des ZR actuelles d’animaux apparemment sains, mais qui sont de véritables « bombes virales » à retardement ;

-

la non-déclaration d’un cas de suspicion de DNC par un éleveur (comme un représentant syndical a osé le recommander), alors qu’il convient d’éviter la contamination des élevages voisins.

La principale revendication des agriculteurs, répétée inlassablement dans les médias, est un abattage partiel lors de DNC. Elle témoigne d’une méconnaissance de cette maladie. En effet, on l’a vu plus haut, ce serait mettre en danger les troupeaux indemnes et par-delà, tout le cheptel bovin français. Nous espérons qu’il n’y aura plus de foyers de DNC à partir de mi-janvier 2026, comme ce fut le cas dans les Savoie après la vaccination.

La profession vétérinaire a toujours été proche des agriculteurs. Rappelons que les premières écoles vétérinaires au monde ont été créées en France au XVIIIe siècle pour « lutter contre les maladies des bestiaux ». Ainsi, en unissant nos forces nous avons pu éradiquer de la surface de la Terre en 2001 une autre maladie virale : la peste bovine.

![]()

Jean-Yves Gauchot est docteur vétérinaire et président de la Féderation des syndicats vétérinaires de France

Jeanne Brugère-Picoux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation – https://theconversation.com/dermatose-nodulaire-contagieuse-les-veterinaires-victimes-dune-epidemie-de-desinformation-273027