Source: The Conversation – France (in French) – By Nouredine Hadjsaïd, Professeur à Grenoble INP, directeur du G2Elab, Grenoble INP – UGA

Après la tentative de moratoire sur les énergies renouvelables du Rasemblement national en juin, c’est le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau (Les Républicains) qui a demandé l’arrêt des subventions publiques à l’éolien et au photovoltaïque, estimant que ces énergies « n’apportent au mix énergétique français qu’une intermittence coûteuse à gérer ». Des propos dénoncés comme « irresponsables » par la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Est-ce vraiment le cas ? Certes, la transition énergétique et la décarbonation de l’économie font peser des contraintes inédites sur les réseaux électriques. Les incertitudes de planification augmentent, à la fois du fait de la variabilité des énergies renouvelables sensibles aux conditions météorologiques (solaire, éolien…). Mais le problème vient aussi de la montée en puissance du véhicule électrique, dont le lieu de consommation change au cours du temps. Des défis qu’il est possible de relever, à condition de s’en donner les moyens.

Quant à l’augmentation des capacités nucléaires défendue par Bruno Retailleau, elle serait très coûteuse car elle impliquerait de sous-exploiter ces nouvelles installations une partie de l’année.

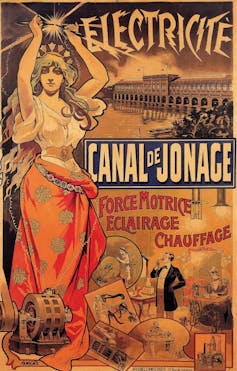

On l’appelle « fée électricité ». De fait, les réseaux électriques sont l’une des infrastructures les plus emblématiques jamais conçues par l’humain. Ils sont aussi l’une des plus complexes. Essentiels à l’électrification de nos sociétés humaines, ils sont devenus cruciaux pour d’autres infrastructures vitales, telles que les transports, les technologies de l’information en passant par la gestion des ressources en eau.

Ces réseaux sont aussi très étendus : leur échelle est celle de l’Europe, et même au-delà. De ce fait, ils peuvent être sources de tensions du fait du jeu d’interdépendances complexes et du comportement non linéaire des systèmes électriques. Ceci peut provoquer quelques fois des blackouts, comme on l’a vu en Espagne, fin avril 2025.

S’ajoute désormais l’impératif de transition énergétique et de décarbonation de l’économie. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, nous misons, en grande partie, sur une électrification encore plus poussée de nos usages et des sources d’énergies (renouvelables).

En cela, les réseaux électriques sont la véritable « colonne vertébrale » de la neutralité carbone. Déjà complexe à la base, ils font face aujourd’hui à de nouveaux défis dans le cadre de la décarbonation, qui ajoute un étage de complexité supplémentaire. Mais des pistes existent.

À lire aussi :

Avenir énergétique de la France : le texte du gouvernement est-il à la hauteur des enjeux ?

Les réseaux électriques, un système complexe…

Le principal facteur de complexité des systèmes électriques tient à la nécessité d’équilibrer la production (l’offre) et la consommation (la demande), dans un contexte où les capacités de stockage d’électricité sont limitées. De nombreuses technologies de stockage de l’électricité existent et sont en cours de développement. Mais, aujourd’hui, les moyens les plus répandus pour, les réseaux électriques, sont le stockage par turbinage-pompage sur certaines infrastructures hydroélectriques

Cet équilibre est fait à travers les réseaux électriques. Ces derniers, grâce au foisonnement qu’ils permettent entre les divers moyens de production et les diverses formes d’usage et de consommation, permettent à chaque utilisateur d’accéder à la source d’énergie la plus disponible et la plus économique à chaque instant. Ceci lui permet de bénéficier de la concurrence éventuelle entre les différentes sources d’énergie – même les plus éloignées – pour bénéficier des coûts les plus bas.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Cela permet aussi de faire face plus facilement aux diverses défaillances pouvant survenir dans le système électrique. En effet, en cas de défaillance d’une unité de production, le caractère interconnecté et mutualisé du réseau permet facilement à une autre de prendre le relais. Les réseaux électriques, à travers la mutualisation à large échelle qu’ils permettent, sont donc une source d’économie et de sécurité pour tous leurs utilisateurs.

… rendu plus complexe encore par l’enjeu de décarbonation

Pour atteindre la neutralité carbone, il faut poursuivre et accélérer l’électrification des usages (par exemple, passage du véhicule thermique au véhicule électrique) tout en augmentant les capacités de production d’électricité.

À titre indicatif, l’humanité a mis environ cent cinquante ans pour passer de 0 à près de 25 % de part d’électricité dans sa consommation d’énergie finale.

Or, pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone, il faudra que la part d’électricité dans cette consommation d’énergie finale passe d’environ 25 % à 60 %, et cela en moins de vingt-cinq ans : c’est dire l’ampleur du défi. C’est une véritable seconde révolution électrique qui nous attend, la première étant celle qui a apporté la lumière à l’humanité – la fameuse « fée électricité » – à la fin du XIXe siècle.

Il faut également prendre en compte l’impact des énergies renouvelables (EnR) sur les systèmes électriques, en particulier, la variabilité de certaines productions du fait de leur dépendance des conditions météorologiques, ainsi que du caractère décentralisé et distribué pour une grande partie d’entre elles.

Le développement rapide des véhicules électriques est également un défi, comme leur lieu de consommation (en fonction du site de recharge) n’est pas constant dans le temps. Enfin, la complexité croissante du réseau européen interconnecté, dans un contexte de fort développement des EnR, constitue un enjeu supplémentaire.

Il est à noter que la grande majorité des EnR mais aussi les véhicules électriques rechargeables sont connectés au niveau des réseaux de distribution. Cependant, ces derniers n’ont pas été conçus pour raccorder en masse des sources d’énergie ni des charges « qui se déplacent », avec un niveau d’incertitude en constante augmentation, qui complexifient encore la gestion de ces réseaux.

Les réseaux électriques sont au cœur de cette révolution, qui pose des défis scientifiques, technologiques, économiques, sociologiques et réglementaires considérables.

À lire aussi :

La flexibilité électrique, ou comment décaler nos usages pour optimiser la charge du réseau

Une réalité physique : équilibrer production et consommation en temps réel

Le réseau électrique a ceci d’unique que la consommation (la demande) doit être égale à la production (l’offre) à tout instant. Les centrales de production interconnectées produisent à la même fréquence électrique, sous peine de perte de synchronisme. Une bonne analogie pour comprendre le phénomène est celle du vélo tandem. Pour qu’il roule à la vitesse souhaitée, il faut que les deux cyclistes pédalent à la même vitesse.

Des mécanismes de régulation permettant d’assurer cet équilibre sont donc essentiels à la stabilité du réseau, notamment en fréquence et en tension. Trois niveaux de réglages peuvent intervenir : le réglage primaire, qui vise à compenser rapidement le déséquilibre le réglage secondaire, qui vise à coordonner les réglages pour corriger les écarts qui peuvent persister localement du fait du réglage primaire et revenir aux valeurs de référence (p.ex., 50 Hz) et, enfin, le réglage tertiaire, qui intervient pour reconstituer les réserves. À la différence des réglages primaires et secondaires qui sont automatiques, le réglage tertiaire est mis en œuvre manuellement par le gestionnaire du réseau.

La difficulté, pour ces mécanismes de régulation, tient surtout aux temps de réponse nécessaires. Les dynamiques considérées, en termes d’ordres de grandeur, vont de la dizaine de secondes à une dizaine de minutes. Le temps à disposition pour réagir à un déséquilibre est donc très faible. Lors du black-out en Espagne, qui a récemment fait l’actualité, il ne s’est produit que 19 secondes entre la première perte de production et le blackout !

La complexification croissante des systèmes électriques tend à réduire davantage le temps de réaction disponible pour faire face à une défaillance. En effet, la décarbonation ajoute plusieurs difficultés supplémentaires dans la gestion dynamique des réseaux électriques :

-

elle impose de gérer des systèmes de production non pilotables (par exemple : éoliennes, solaire…) et souvent largement dispersés sur le territoire. De ce fait, il est plus difficile de prédire avec précision, à l’échelle locale, la production électrique qui sera disponible à un instant donné.

-

De même, il existe de plus en plus de charges « sans domicile fixe » (voitures électriques, par exemple) et de consommations qui changent de profil au cours du temps, qui compliquent les modèles traditionnels de prévision de la consommation.

-

De plus en plus d’EnR sont raccordées au réseau électrique à travers des interfaces basées sur l’électronique de puissance, qui introduisent moins « d’inertie » en cas de déséquilibre momentané que les systèmes électromécaniques traditionnels (à base d’alternateurs directement raccordés au réseau, par exemple via des turbines hydrauliques ou des centrales thermiques). De ce fait, leur raccordement impose des temps de réaction bien plus rapides que dans le cas des alternateurs classiques.

Tous ces facteurs d’incertitude représentent un défi pour la planification des nouvelles infrastructures à long terme.

Les défis pour l’avenir

Compte tenu de cette complexité, il n’existe pas de solution unique. Le salut viendra d’un savant cocktail de solutions multi-échelles, bien coordonnées entre elles avec une intelligence accrue.

Cela peut passer par :

-

des dispositifs de contrôle-commande et de pilotage avancés, que ce soit au niveau des composants du réseau ou des systèmes de gestion et de coordination,

-

des dispositifs et systèmes de protection intelligents,

-

davantage de coordination des solutions au niveau local (distribution) et globale (transport, stockage),

-

la généralisation et l’extension des solutions de flexibilité à tous les niveaux (consommation, production classique et production EnR).

Le défi tient notamment au caractère coûteux du stockage. Pour stocker de l’énergie, il faut d’abord l’acheter pour la stocker puis la déstocker au moment où l’on en a besoin. Ces deux opérations (stockage puis déstockage) entraînent des pertes énergétiques – et donc financières. À ceci il faut ajouter des coûts d’investissement élevés (par exemple pour acquérir des batteries) ainsi que le coût d’accès au réseau. Autant de paramètres qui compliquent le modèle économique du stockage.

D’un point de vue mathématique, les réseaux électriques ont un fonctionnement non-linéaire. Cette particularité impose des efforts de R&D accrus pour mieux modéliser les phénomènes complexes en jeu. Ceci permettra de proposer les solutions adaptées de contrôle, de pilotage, d’aide à la décision, de maîtrise de risque ou encore de planification stochastique (c’est-à-dire, qui prennent en compte les incertitudes). Dans ce contexte, les apports du numérique et de l’intelligence artificielle pour l’exploitation des données du réseau sont de plus en plus significatifs, permettant d’améliorer les temps de réaction et de mieux gérer les incertitudes.

Ces enjeux sont d’autant plus cruciaux qu’au-delà de la décarbonation, qui entraîne un besoin d’électrification accrue, les réseaux électriques font aussi face à de nouvelles menaces. Notamment, l’augmentation des risques de cyberattaques, mais aussi l’exigence de résilience du fait du changement climatique. La résilience des réseaux est par nature protéiforme, et elle sera clairement un des grands enjeux des systèmes électriques de demain.

Le colloque « Les grands enjeux de l’énergie », co-organisé par l’Académie des sciences et l’Académie des technologies, se tiendra les 20 et 21 juin 2025 en partenariat avec The Conversation et Le Point. Inscription gratuite en ligne.

![]()

Nouredine Hadjsaïd ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Energies renouvelables, voitures électriques… quels sont leurs effets sur le réseau électrique ? – https://theconversation.com/energies-renouvelables-voitures-electriques-quels-sont-leurs-effets-sur-le-reseau-electrique-258331