Source: The Conversation – (in Spanish) – By Eszter Wirth, Profesora de Economía Internacional (ICADE), Universidad Pontificia Comillas

El sector hidrocarburífero venezolano ha sido campo de batalla entre el Estado y empresas privadas y ha estado sujeto a ciclos recurrentes de liberalizaciones seguidas de nacionalizaciones petroleras. Estas nacionalizaciones tienden a resurgir cuando los precios petroleros son altos, se descubren yacimientos abundantes o suben los volúmenes extraídos, como sucedió en los años 70 y la primera década de los 2000.

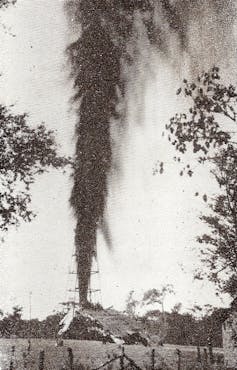

Fuente: Wikipedia, CC BY

El reventón del pozo Barroso II, en 1922, marcó el nacimiento de la Venezuela hidrocarburífera. Desde entonces hubo dos grandes ciclos de inversiones privadas seguidas de nacionalizaciones.

El primer ciclo de nacionalismo perolero: el origen de PDVSA

Entre los años 1920-1950, la extracción estuvo controlada por empresas extranjeras como Shell (Reino Unido-Países Bajos) o Standard Oil y Gulf Oil (EE. UU.). En los años 1950 y 1960, el Estado venezolano incrementó los impuestos y regalías y renegoció las concesiones para obtener mayor soberanía sobre sus materias primas.

Como consecuencia, la inversión privada y la producción de crudo descendieron paulatinamente en los 60-70 y la Administración de Carlos Andrés Pérez llevó a cabo la primera nacionalización petrolera el 1 de enero de 1976, justo hace 50 años. Sin embargo, no fue una nacionalización abrupta y se negoció con las multinacionales, que fueron indemnizadas. Pese a ser 100 % de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) pudo operar con autonomía e interferencia política mínima.

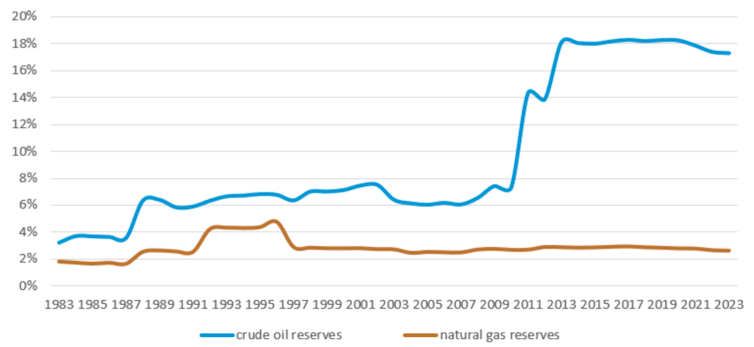

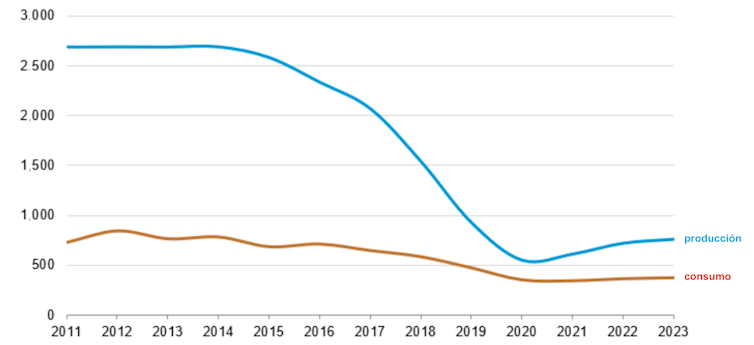

Fuente: US Energy Information Administration

El segundo ciclo de liberalización y grandes inversiones comenzó en los 90, ante la incapacidad del Estado de afrontar los gastos de exploración y explotación del petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco. A las empresas multinacionales se les ofreció un marco contractual especial, con amplias garantías ante cambios políticos.

El segundo ciclo de nacionalismo petrolero: el chavismo

Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999 y fue siempre crítico con la apertura del sector al capital extranjero. No obstante, evitó cambiar el régimen contractual y fiscal hasta 2005. Dicha tardanza se explicó por las garantías que ofrecieron los contratos firmados en los 90 y el hecho de que las multinacionales todavía llevaban a cabo importantes proyectos de inversión entre 1999 y 2004.

La subida de los precios hidrocarburíferos entre 2004 y 2013, la finalización de los proyectos con las empresas multinacionales y los despidos de los trabajadores petroleros que participaron en el paro general de 2002-2003, incentivaron al gobierno chavista a endurecer las condiciones fiscales y a renacionalizar el sector en 2007. Más que una expulsión total de las empresas extranjeras o una confiscación generalizada, fue una renacionalización política y contractual. Este proceso sirvió para capturar y redistribuir la renta petrolera y convertir a PDVSA en un instrumento político al servicio del régimen.

Entre 2003 y 2012 se llevaron a cabo numerosos proyectos sociales financiados con rentas petroleras, las llamadas Misiones Bolivarianas. Fueron muy populares pues redujeron la pobreza y la desigualdad. Pero también exacerbaron el carácter rentista del Estado, sin mejorar la productividad del sector ni diversificar la economía. Al contrario, el resultado de la renacionalización fue el colapso de la inversión y la extracción de hidrocarburos a largo plazo, limitando la incorporación de nuevas tecnologías.

Fuente: US Energy Information Administration

Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia, en 2013, heredó un sistema de misiones totalmente dependiente las rentas petroleras que, a partir de 2014, comenzaron su caída libre por el desplome de la producción de PDVSA, el descenso de los precios internacionales y la hiperinflación doméstica. Maduro descompuso varias de las misiones redistributivas y mantuvo solo aquellas de mera subsistencia, para evitar los estallidos sociales y retroalimentar el clientelismo político.

El Gobierno trató de atraer inversión extranjera, incluyendo operadoras de países aliados como Rusia o China, para extraer el crudo de la Faja del Orinoco y gas en alta mar. Pero la inestabilidad social, el colapso económico y las sanciones estadounidenses habían desalentado a las multinacionales.

¿Cuál será el interés de Trump?

La renacionalización petrolera de 2014 no fue ilegal, pues los recursos naturales pertenecen a Venezuela, ni tampoco una confiscación generalizada. Pero dos petroleras estadounidenses –ExxonMobil y ConocoPhillips– se negaron a colaborar con el gobierno chavista, mientras que Chevron continuó operando. El Estado expropió los activos de las multinacionales no colaboradoras y ambas se enfrentaron a años de litigios internacionales, que ganaron. Sin embargo, el Estado venezolano aún no ha pagado plenamente las indemnizaciones debido al colapso económico.

Es cierto que, pese a contar con las mayores reservas globales de crudo, el sector petrolero venezolano sufre de subinversión crónica y falta de personal cualificado. Adicionalmente, estas reservas son de petróleo pesado, muy viscoso y con una elevada huella de carbono. De ahí que tenga elevados costes de refino, aunque es un hidrocarburo adecuado para las refinerías estadounidenses del Golfo de México.

Según Rystad Energy, Venezuela necesitaría invertir 110 000 millones de dólares para restaurar los niveles de producción de hace 15 años, el doble de lo que las petroleras estadounidenses invirtieron a nivel global en 2024. Queda por ver si estas mostrarán el mismo entusiasmo que Trump por el petróleo venezolano, especialmente visto el escenario actual, plagado de incógnitas político-jurídicas y precios relativamente bajos.

Cobra entonces más peso la idea de que a Estados Unidos le interesa, sobre todo, impedir que sus rivales políticos, Rusia, China e Irán, con buenas relaciones con el Gobierno actual de Venezuela, controlen el petróleo venezolano y lo conviertan en un arma estratégica futura.

![]()

Eszter Wirth no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Por qué a Donald Trump le fascina el petróleo venezolano? – https://theconversation.com/por-que-a-donald-trump-le-fascina-el-petroleo-venezolano-272672